10月26日(土)オンラインで「職場での聴覚障害者の合理的配慮を考える」を開催し、

50名の方に参加いただきました。

「職場での聴覚障害者の合理的配慮を考える」について…

聞こえに不便や不安があっても、安心して暮らせるまちづくりをめざして、聴覚障害者の職場での合理的配慮について学習し、聴覚障害者が働く企業における合理的配慮を促進する目的で京都府より委託を受けて実施しています。

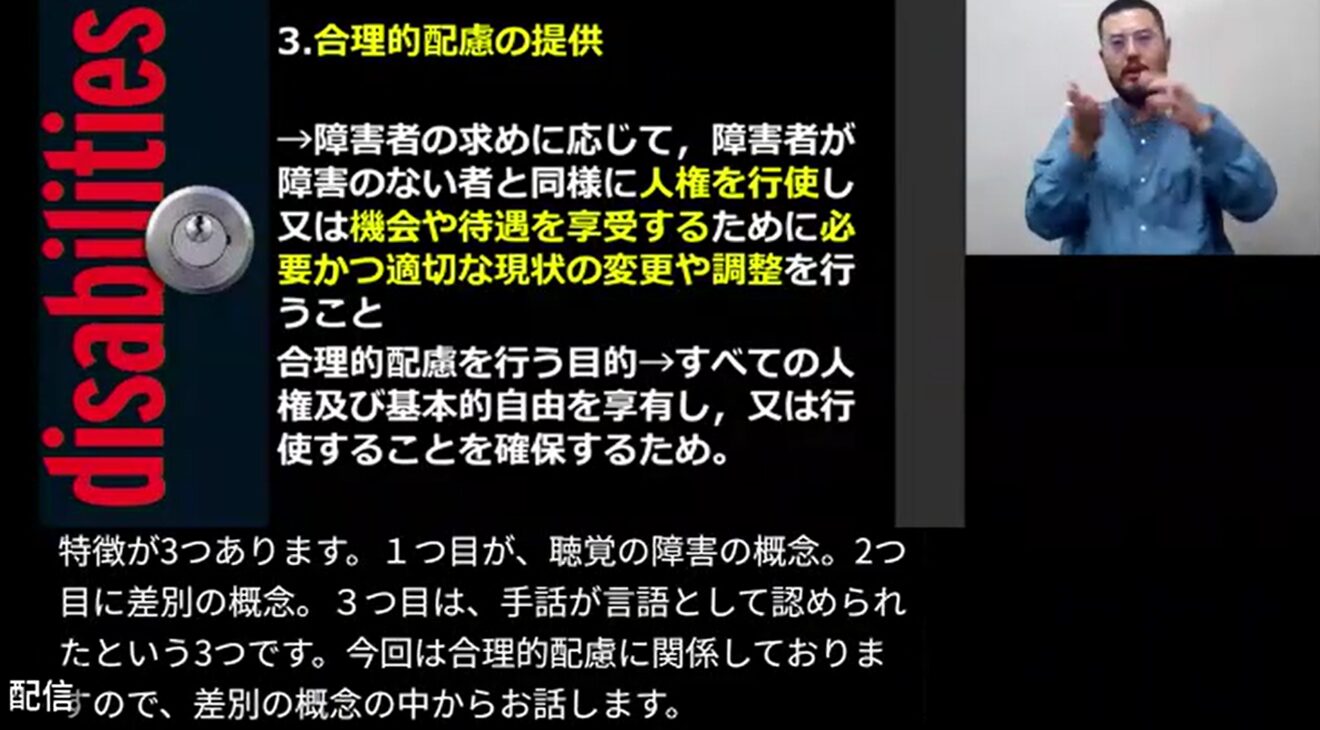

企画①ミニ講演「合理的配慮を学ぶ」

登壇者:内川大輔 氏(一般社団法人 京都府聴覚障害者協会)

企画②企業実践報告

登壇者:森麻里子 氏(京セラ株式会社 総務人事本部ダイバーシティ推進室DEI推進課)

企画③当事者と企業の座談会「互いに働きやすい環境づくりのためにできること」

登壇者:司会)内川大輔 氏(一般社団法人 京都府聴覚障害者協会)

西岡保 氏(京都府中途失聴・難聴者協会)

荒谷克巳 氏(名古屋難聴者・中途失聴者支援協会)

森麻里子 氏(京セラ株式会社 総務人事本部ダイバーシティ推進室DEI推進課)

実施内容報告

企画①ミニ講演「合理的配慮を学ぶ」

登壇者:内川大輔 氏(一般社団法人 京都府聴覚障害者協会)

「合理的配慮」について

障害者の求めに応じて、障害者が障害のない人と同様に人権を行使し又は機会や待遇を享受するために必要かつ適切な現状の変更や調整を行うことです。事業主は障害者への合理的配慮の提供が義務付けられています。

合理的配慮の注意点

当事者側と事業者側、お互いに確認をする必要があるもので、もし相手が合理的配慮の理解が追いついていなければ、合理的配慮とは何かについて説明して学び合うところからスタートすることになります。合理的配慮について線引きが無いため、合理的配慮を求める具体的な中身や、どのような環境が必要かともに確認をして建設的な対話をする必要があります。

合理的配慮のポイント

合理的配慮は「気遣いや心配り」ではありません。障害のない人が普通に参加できる機会を障害がある人が参加するための「合理的環境調整」という視点が重要です。

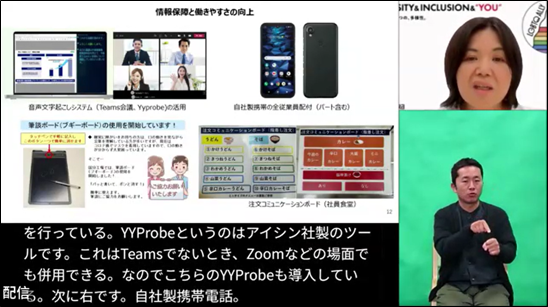

企画②企業実践報告

登壇者:森麻里子 氏(京セラ株式会社 総務人事本部ダイバーシティ推進室DEI推進課)

DEIについて

京セラ株式会社では、DEIの取り組みを行っています。

D=ダイバーシティ(多様性)

E=エクイティ(公平性)

I=インクルージョン(包括・包摂)

京セラは世界中に社員がおり、幅広い年齢、国籍の人がおり、十分な多様性があります。性別、年齢、考え方、深い属性を考えてお互いに尊重して認め合うというのが、D&Iです。D&Iの考え方だけでなく「公平性」の考え方をいれたDEIの考え方を部署の名称にもして、より強化した取り組みを進めています。

聴覚障害者従業員に対する取り組み

WEB会議アプリTeamsの文字起こし機能や音声認識アプリYYprobeの活用をしています。また自社製携帯電話を全従業員に配布しているため全従業員が同じ情報を得ることができます。聴覚障害のある従業員およびサポートする従業員で「デフファミリー」という集団が立ち上がり、手話の勉強会やミーティングを行っています。聴覚障害のある従業員の上司も参加することで、聴覚障害に対する理解の促進につながっています。

企画③当事者と企業の座談会

「互いに働きやすい環境づくりのためにできること」

登壇者

(司会)内川大輔 氏(一般社団法人 京都府聴覚障害者協会)

西岡保 氏(京都府中途失聴・難聴者協会)

荒谷克巳 氏(名古屋難聴者・中途失聴者支援協会)

森麻里子 氏(京セラ株式会社

総務人事本部ダイバーシティ推進室DEI推進課)

多様な聴覚障害者への理解や苦労について

森:一人の社員が入社してから変化がありました。入社後に、自身の取扱説明書を準備し、周りに説明されました。自分たちも非常によくわかり、周りの聴覚障害者社員もコミュニケーションを待つのではなく自分について伝えることが大事だと理解が深まり、デフファミリーの活動に非常にまとまりがでて活発になりました。

障害受容や周りのサポートへの理解について

荒谷:周りに話しても理解できないという思いから、「自分で自分を守っている状態」です。自分と同様に、聴力がどっちつかずで世界的に取り残されている状態の人が多いので、認知度を上げて、合理的配慮ができる社会を作りたいと思います。

西岡:障害受容について、自分は数年掛かりました。受容するに当たって、「共感」がキーワードになると思います。共感を得て、同じ障害を持つ仲間と語り合う生活をしている中で、徐々に障害受容をできたと感じています。

森:「共感」について、言える雰囲気、言っても大丈夫という安心感は、聴覚障害者だけでなく多くの方に必要で、そのような雰囲気を作っています。ダイバーシティ相談室では、新しい制服になってからアトピーが出る、というような気軽な相談からなんでも聞くようにしており、相談する人が増えました。会社の方針として、どんな多様な人も京セラの一員として、受け入れて、その実感をもちながら生き生きと働く。そして、悩みを聞き、その苦しみを理解しきれていなかったと初めて知ります。「知ること」がすべてのスタートだと思うので、まずは話をしていただけるような環境を作ることが企業として努力する第一歩であり、それが合理的環境調整だと思います。

実施報告②では登壇者からのフィードバックを掲載しています。