2月1日(土)南丹市八木市民センター「iスタやぎ」にて第6回京都府耳のことフェスタ&聴覚障害支援機器展を開催しました。210名の方にご参加いただきました。

第6回京都府耳のことフェスタ&聴覚障害支援機器展について

聞こえに不便や不安があっても、安心して暮らせるまちづくりをめざして、聴覚障害者へのコミュニケーションの支援、補聴器やコミュニケーション支援機器の活用や生活情報の紹介などの情報提供、学習や体験、交流を行い、仲間づくりを進めるとともに社会参加を促進する目的で京都府より委託を受けて実施しています。

文化ホール 講演会場

主催者挨拶

京都府健康福祉部参事 山田康之様

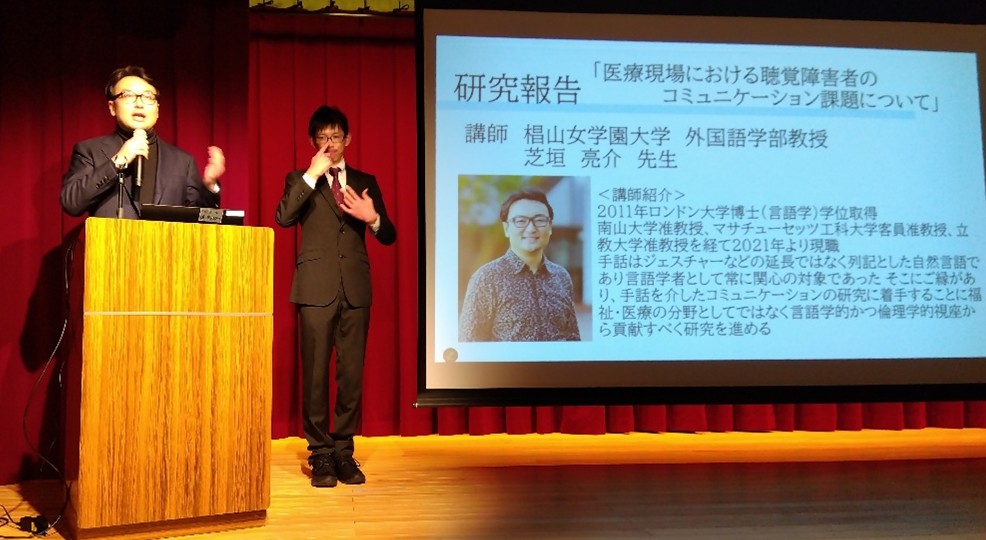

研究報告

「医療現場における聴覚障害者のコミュニケーション課題について」

芝垣 亮介先生 (椙山女学園大学 教授)

医療現場で使用できるコミュニケーション支援アプリの開発と普及について研究をされています。このアプリは、ろう者や難聴者だけでなく、外国籍の方や子供のいるお母さんなど、様々な人が使えるツールです。

厚生労働省の科学研究費を受託して研究を行っておられ、目的は、ろう者や難聴者のコミュニケーション環境を改善することです。聴者との比較研究も行い、全員を対象とした研究を進めておられます。

目的:ろう者や難聴者が病院に行くハードルを下げること、手話同時通訳の普及、ろう者以外の方にも便利なツールを提供することです。

機能:問診票の作成、病名手話動画、病院受付機能など。

アプリの普及には、利用者を増やすことが重要です。インクルーシブデザインやユニバーサルデザインを取り入れ、当事者を巻き込んで開発を進めておられますが、現場での使用には課題が多く、技術だけでは解決できない問題もあります。

技術はコミュニケーションの摩擦を減らすためのものではなく、補助するためのものです。情報保障が重要であり、より多くの人がアクセスできる環境を整えることが必要です。

芝垣先生からのフィードバック

(1)講演の補足・肉付けする点

この度の研究報告では、「聴覚障害者」という用語をタイトルに使用しました。これは私たちが受諾している厚労省の科研において使用されている用語だからです。実際には、研究報告の中で、中途失聴者よりもろう者の情報保障をメインにお話ししました。この点について、冒頭に十分な説明がなかったため、ここで補足させていただきます。

研究報告後、ろう者、中途失聴者、要約筆記の方など、大変多くの方からご意見をいただきました。12時15分に私の報告が終わったのですが、15時までほぼずっとご意見をいただける状況でした。いただきましたご意見を参考にし、今後の研究に勤んでいきたいと考えおります。ご関心を持っていただき感謝しております。

(2)当事者、支援者等に求めること

最も大切なことは情報保障であり、そしてろう者、中途失聴者の方が、より社会に溶け込めること、つまりより良いコミュニケーションができることだと考えています。この目標に向かってまっすぐ進んでいくことが重要だと考えています。聴者と聞こえない人の双方の理解や歩み寄りが重要になると考えていいます。私たちの研究対象である医療現場においては、当事者であり、情報源である医療従事者の意識改革はマストであると考えています。人の意識改革はすぐにはできません。教育を通し、イベントを通し、時間をかけて達成度を上げていくことが可能だと考えています。さまざまな機械、AIツールといったものが劇的に状況を改善する可能性があるというイメージをお持ちの方も多いと思いますが、最終的にはツールの出来よりも利用者の意識が鍵となると考えています。

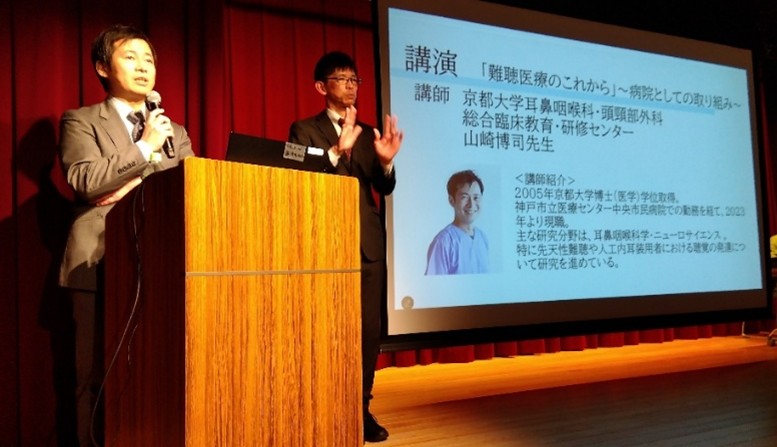

講演「難聴医療のこれから」~病院としての取り組み~

京都大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科 総合臨床教育・研修センター

山崎博司先生

今回のイベントでは、「難聴医療のこれから」というテーマで、病院での取り組みや難聴に関する最新の情報をお話しいただきました。

難聴には様々なタイプがあり、全く聞こえない場合や小さい声が聞き取りにくい場合、言葉の聞き間違いが多い場合などがあります。特に年齢とともに進行することが多く、症状に気づきにくいことが問題であるという説明をされました。

耳鼻咽喉科頭頸部外科学会がホームページで提供する「聞こえのセルフチェック」を活用し、聴力検査を受けることの重要性が強調されました。特に、以下のような症状がある場合は耳鼻科を受診することが推奨されました。

対話中に聞き返すことが多い

集会や会議での会話が聞き取りにくい

テレビやラジオの音量が大きいと言われる

電子レンジや体温計の音が聞こえにくい

人工内耳は、内耳の機能を置き換える医療機器で、聞こえを取り戻す唯一の方法です。手術が必要ですが、補聴器では解決できない問題を克服することができます。ただし、元の聞こえに完全に戻るわけではなく、情報量が限られるため、静かな環境での使用が推奨されます。

補聴器でも不十分な場合には、人工内耳を併用することが推奨されました。人工内耳は電気で神経を刺激するため、補聴器とは異なる聞こえ方をします。新しい聞き取りの練習が必要ですが、早めに導入することで効果が期待できます。

高齢者の難聴は、本人が気づかないことが多く、家族のサポートが重要です。補聴器や人工内耳の導入には心理的なハードルがありますが、早めに動くことが大切です。補聴器と人工内耳を併用することで、聞こえの質を向上させることができます。

家族のサポートが成功の鍵となります。退院後のケアや定期的な通院のサポートが重要です。家族が協力して、聞こえの改善に取り組むことが大切です。

難聴は全ての世代で問題となりうる症状です。早期に聴力検査を受け、必要であれば補聴器や人工内耳を活用することで、生活の質を向上させることができます。今回の講演を通じて、難聴に対する理解を深め、周囲の方々にも情報を広めていただければと思います。

講演の感想(アンケートより抜粋)